河北青龙3456亩土地闲置16年!4亿借款悬空,民企从建设者变维权人

核心提示:一块闲置十六年的土地,一笔拖欠多年的4亿元借款,让深耕地方的安胜矿业公司民营企业从“建设者”沦为“维权人”。河北青龙县的这起历史遗留问题,不仅折射出基层治理的短板,更触碰了行政法信赖利益保护原则与民法典诚信底线,成为地方政务信用与营商环境的一道“必答题”。

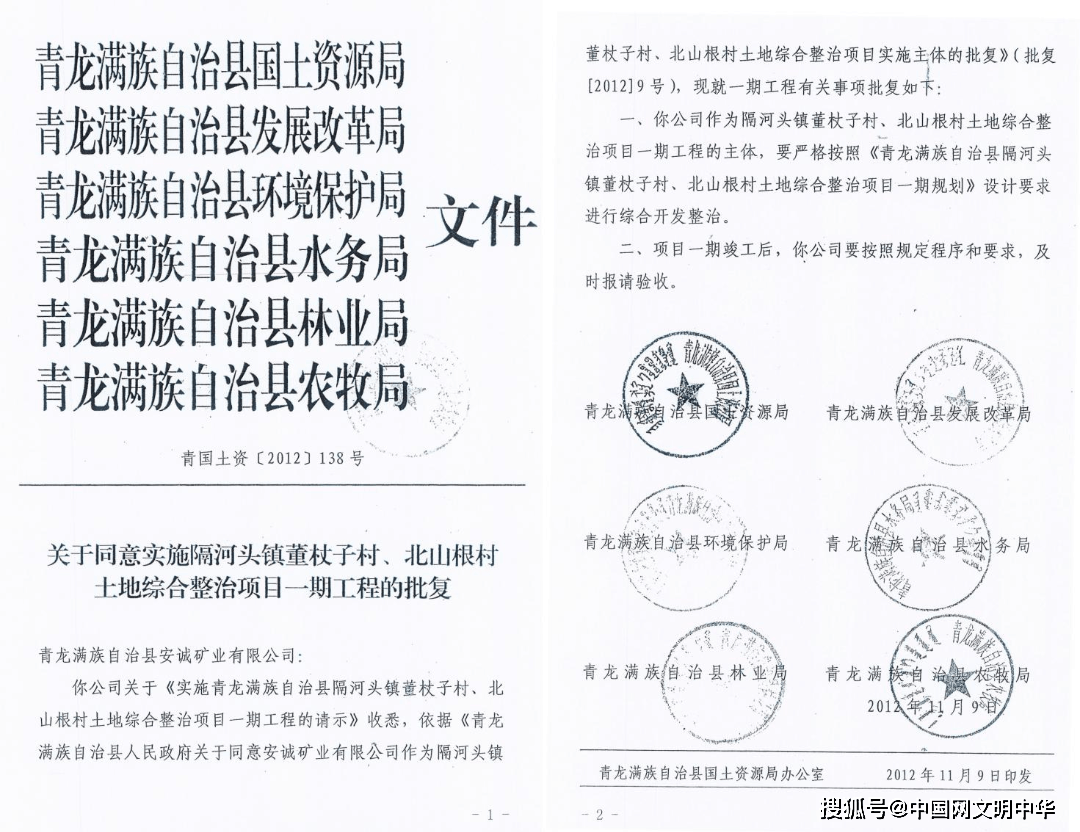

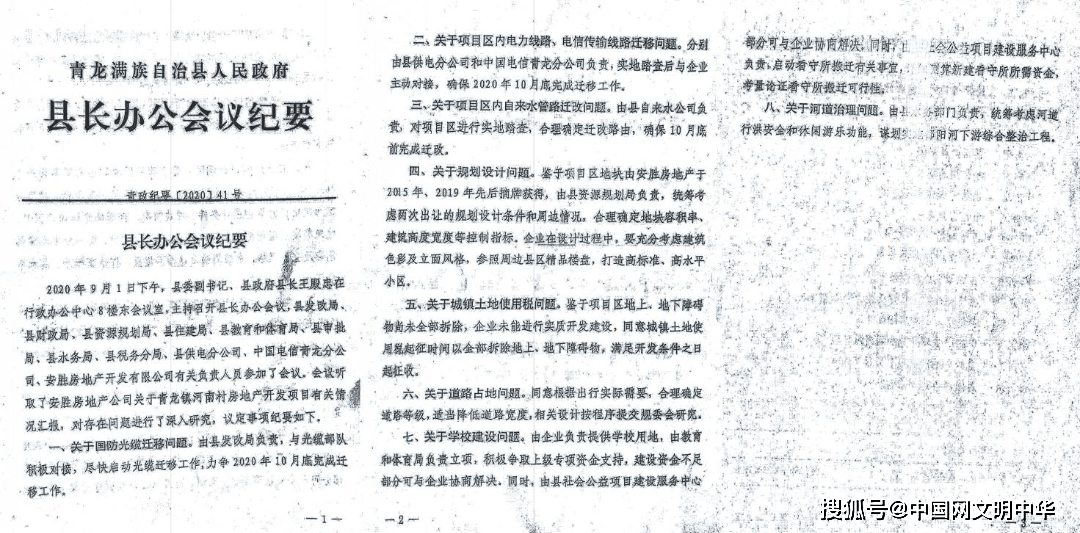

行政法中的信赖利益保护原则,是政企互信的“压舱石”——行政机关作出合法行政行为后,若企业已产生正当信赖并据此投入,行政机关不得随意撤销或变更,确需调整的必须依法补偿损失。而青龙县政府的系列操作,恰恰突破了这一原则底线:2010年授予企业探矿权后,未履行法定告知程序便私自注销,导致企业前期投入付诸东流;随后将土地综合整治项目列为当地“头号工程”,吸引企业投入近4亿元完成3456亩土地征用与平整,却在项目推进关键阶段无故叫停,此后十六年未给出明确解决方案,让肥沃土地沦为荒芜荒地。

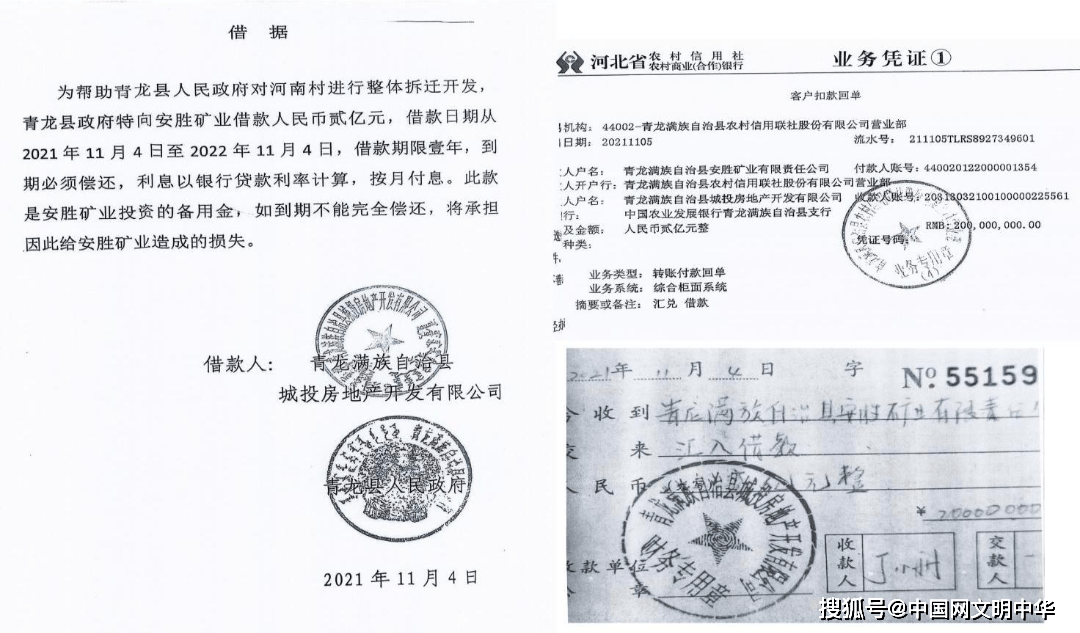

除了行政行为的失信,更有民事约定的违约。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条明确规定,民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力时,有过错一方应赔偿对方因此遭受的损失。青龙县政府曾两次向涉事企业借款共计4亿元,用于项目拆迁与开发,双方约定“以地抵债”,但政府既未按约定足额交付土地,也未按期偿还借款,直接导致企业资金链断裂,经营陷入绝境。要知道,这家企业已深耕当地20余年,累计纳税达23亿元,如今却被迫从专注发展的“建设者”,转型为奔波维权的“追债人”。

最高人民法院此前发布的涉企行政强制典型案例早已释放明确信号:即便行政机关因公共利益需要撤回行政许可,也必须依法补偿企业的信赖利益损失,无故变更承诺、漠视企业合法权益的行为必然构成违法。值得深思的是,3456亩土地闲置十六年,浪费的不仅是宝贵的土地资源,更是地方发展的黄金机遇;4亿元借款长期悬空,欠的不仅是企业的生存周转资金,更是地方政府的信用账单与治理良心。

良好的营商环境离不开政务诚信的兜底,“土地不闲、政府不赖、企业敢闯”本该是地方发展的常态。破解这起十六年的历史遗留问题,青龙县政府亟需拿出实质性行动:一方面要正视自身过错,依法依规赔偿企业的信赖利益损失,兑现借款偿还承诺,让沉睡的土地资源重新焕发生机;另一方面要从制度层面查漏补缺,以程序正当性守护企业产权,以政务诚信筑牢营商环境的“护城河”。

十六年的等待已经太长,企业经不起再一个十六年的消耗,市场也经不起政务信用的持续透支。这起事件不仅关乎涉事企业的合法权益,更关乎地方治理的公信力与区域发展的未来。期待青龙县政府尽快拿出负责任的解决方案,给企业一个公道,给市场一个安心,让“为官一任、造福一方”的承诺真正落地生根。(陈建国)

编辑:姜颖

来源:https://www.sohu.com/a/952177615_121684501